让更多患者从创新技术中获益(健康焦点)

跨国远程机器人心脏介入手术成功实施为广泛应用奠定基础

让更多患者从创新技术中获益(健康焦点)

人民日报记者 陆凡冰 刘晓宇

|

厦心医院导管室内,机器人进行二尖瓣修复手术。 |

|

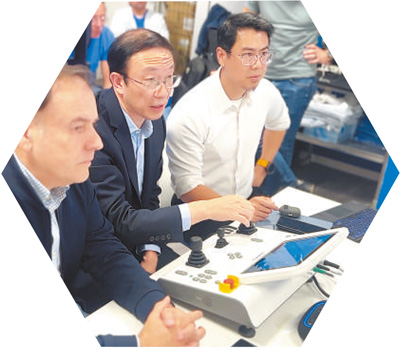

厦心医院院长王焱(中)在法国操作机器人控制器。 |

“成功了!”

10月23日,振奋人心的欢呼声,同时从厦门大学附属心血管病医院(以下简称“厦心医院”)和法国波尔多大学医院传出。全球首例跨国远程机器人辅助经导管心脏介入手术成功实施。

手术成功意味着技术上的历史性突破,进一步验证了这一手术远程精密操控在真实临床场景下的可行性与安全性,为破解优质医疗资源分布不均的困境提供了更多可能。

通过精准导航与远程操控,实现万里之外的生命守护

10月23日下午,厦心医院导管室内,73岁的患者陈先生正在准备接受经导管二尖瓣修复术。与以往不同,室内不见主刀医生的身影,取而代之的是形态各异的心脏手术机器人。融合高精度机械臂、智能运动控制、高可靠性自适应安全算法与5G高速冗余通信等多项前沿技术,机器人系统操控导管在患者跳动的心脏上完成瓣膜定位、夹合等高难度操作。

与此同时,相隔万里的法国波尔多大学医院远程操作室,灯光聚焦在前方大屏幕上。屏幕左上区域是心脏介入的X线影像,可看到手术器械在心脏区域的操作轨迹;右上区域是三维超声影像,精准定位心脏瓣膜病变部位;下方区域为厦心医院导管室实景和法国波尔多大学医院远程操作室的画面,中法医疗团队跨越万里实时协同操作。

陈先生心功能衰竭是由二尖瓣脱垂关闭不全引起的,他的心房在收缩期出现反流,会增加肺循环压力,容易出现肺淤血、肺水肿,威胁生命健康。“需要通过手术用夹子一样的结构把病变区域关起来。手术前已对患者的身体状况做了充分评估,其心脏病变相对简单、解剖结构清晰,适合做二尖瓣修复术。”厦心医院结构性心脏病科医生姚彦尔说。

“再往里来一点点”“这个角度最好”……正在法国进行学术交流的厦心医院院长王焱跟身旁的波尔多大学医院成人结构性心脏病介入科负责人利奥内尔·勒鲁教授讨论。通过高速、低时延的国际网络,实时接入厦门的机器人操作系统,他们实现了对二尖瓣病变区域的精准导航与远程操控。

为确保这场跨越空间的生命守护万无一失,厦心医院心脏介入、麻醉、超声及护理团队紧盯着屏幕上跳跃的生命体征数据和实时传输的手术画面,随时准备应对突发情况。

历时约1小时,二尖瓣反流近乎为零,手术很成功。跨国通信信号稳定,操作精度达到亚毫米级。“完美。”王焱露出轻松的笑容。

“在做手术之前,我今年因为反复心功能衰竭住了4次院。”陈先生说,手术效果很好,现在感觉胸口不闷了。

技术、实验与预案三重保障,确保手术全程万无一失

一台国内可以完成的手术,为啥要跨国操作?原来,2023年底厦心医院开展首例机器人辅助经导管二尖瓣修复术后,引起了国际同行关注,多家机构提出想观摩和参与机器人手术。王焱团队认为,如果跨国远程手术能够获得成功,就可以进一步证明机器人辅助心脏介入手术的广阔应用前景,更能验证远程精密操控在真实临床场景下的可行性与安全性。于是,王焱借法国学术交流契机,启动了这场跨国手术。

跨国超远程机器人手术通常适用于非跳动的器官,比如肾脏。在心脏不停跳动的状态下远程用机器人进行瓣膜修复,对任何一位医生都是一个挑战。

面对这个挑战,王焱并不紧张。这份从容,源于自主知识产权的硬核技术、多年的临床经验积累以及一套完整的应急预案。

厦心医院拥有一套与上海一家公司“医工融合”自主研发的机器人经导管心脏介入系统,经过反复升级,能实现高稳定性、低时延、可视化的远程精准操控。

“在2023年12月开展首例机器人辅助经导管二尖瓣修复术前,我们最主要的顾虑是机器人术中可能出现的操作偏差或系统故障。”王焱告诉记者,为此,医院依托“医工融合”模式,联合机器人研发团队开展了一年多的技术攻关。从临床安全角度反复提需求,不仅要实现机械臂的精准进退操控,更要为每一步动作设置安全阈值,比如每完成3—5毫米的移动便自动暂停,必须经医生确认后才能继续操作。

“实现对机器人运动轨迹、速度与幅度的全维度调控后,它的操作失误率甚至低于医生。”王焱解释,如果医生单日手术量较大,可能因疲劳导致动作幅度偏差,但机器人一旦超出预设安全范围就会自动报警,从机制上规避这类失误。

经过多轮技术迭代升级,此次跨国手术所用的机器人经导管心脏介入系统,最终将操作延迟精准控制在200毫秒以内,为远程精密操控筑牢了技术基础。

大量动物实验验证是临床应用前的必需环节,只有经过多轮动物实验数据积累,形成完整的安全性与有效性报告,经过审批后才能进入确证性临床试验阶段。厦心医院专门筛选出二尖瓣反流实验猪,在它们身上应用机器人辅助经导管二尖瓣修复术,最终实现了反流控制、操作精度的双达标,为后续临床转化提供了可靠保障。

院内模拟试验同样不可或缺。厦心医院副院长王斌介绍,针对本次跨国手术,团队更是提前10多天启动专项调试,从信号测试,到机械臂亚毫米级精度校准,再到应急停机方案的反复演练,每一个环节都逐一验证,确保手术全程万无一失。

第一次跨国尝试,中间出现预想不到的问题怎么办?厦心医院提前做好了应急预案。双指令系统设计,本地与远程各设置一套控制终端。如果远程网络信号出现卡顿,可以秒级切换至本地的备用系统,王斌便会在现场接手这台手术。

推动资源共享与技术普及,顶尖专家能跨越山海为患者提供诊疗

一个手术案例,为何能引发社会关注?

王焱表示,远程机器人手术的主要价值,在于打破优质医疗资源的地域壁垒,让顶尖专家能跨越山海为偏远地区患者提供精准诊疗。本次首例跨国远程机器人心脏介入手术成功实施,意味着传统医学模式向基于大数据的科学化、精准化诊疗转变,从而提高手术效率,降低术中并发症的发生,保证患者安全。未来,远程机器人手术有望实现多场景应用,推动优质医疗资源下沉和技术普及。

不仅如此,远程机器人手术,标准化操作体系,更能为医生培养按下“加速键”。“传统培训中,医生需要积累多年的临床经验,未来年轻医生可以通过模拟操作熟悉关键步骤,再结合真实病例的远程指导,其学习时间周期有望大幅度缩短,从而推动二尖瓣微创手术的基层普及。”王焱告诉记者,如果具备远程手术条件,基层医院开展手术时,上级专家无需到场,便可以通过系统实时察看手术情况。遇到复杂状况,专家能临时接管机器人关键动作,相当于把三甲医院手术室“搬”进基层。这种实操结合指导的模式,可以促进基层医疗机构的手术质量逐步向顶尖医院看齐,不同级别医疗机构的技术鸿沟将逐渐缩小。

目前的机器人辅助经导管二尖瓣修复术,机器人尚无法独立完成复杂决策,操作指令的下达时机仍需经验丰富的医生判断。王焱表示,随着人工智能的快速发展,相信依托海量临床数据训练机器人学习患者心跳规律、模拟多种复杂病例处理案例,精准计算最佳夹合时机,在心脏跳动到最佳位置时,机器人可实现夹合器的精准植入,未来其操作精度甚至有望超越人类。同时,还可根据患者的历史病例数据,自主推荐夹合器型号、放置角度等最优方案,形成标准化的决策模型。

“跨国远程机器人手术不仅是团队的突破,更凸显了我国原创医疗装备创新力量。”王焱表示,团队将与国际同行共同推动智能介入和远程手术的普及,让更多患者从创新技术中获益。

《 人民日报 》( 2025年11月14日 19 版)

(新媒体责编:贡子奕)